« Constatant le peu de dialogue existant entre acteurs du patrimoine et du paysage et ceux de l’énergie territoriale, ainsi que le retard de déploiement des énergies renouvelables en France, le réseau Cler a souhaité rendre plus lisible comment s’élabore un projet d’énergies renouvelables selon le degré de protection patrimoniale du territoire », indique Auréline Doreau, responsable de projets énergies renouvelables au réseau Cler. C’est pourquoi l’association a commandé une étude pour faire un bilan de l’intégration des EnR, publiée le 11 février.

Si celle-ci n’a pas vocation à être un guide d’insertion des EnR dans les paysages mais bien un état des lieux, elle contient tout de même cinq propositions d’amélioration afin de fluidifier le dialogue entre toutes les parties prenantes (développeurs, Architectes des bâtiments de France, paysagistes, services de l’Etat…). « Nous avons l’impression que les acteurs des renouvelables et du patrimoine ne se rencontrent pas assez, constate Christian Couturier, président de l’association. Si vous me permettez une métaphore : les développeurs d’actifs renouvelables jouent l’offensive alors que les acteurs de la protection du patrimoine jouent en défensif, alors qu’en fait, ils sont tous dans la même équipe. Il y a en effet urgence à sortir des fossiles et la France est déjà très en retard ». De fait, pour le réseau Cler, l’émergence de nouveaux projets, notamment éolien et photovoltaïque, ne doit pas faire peser une pression supplémentaire sur le paysage et le patrimoine culturel. Les règles du patrimoine, quant à elles, doivent évoluer au rythme des défis énergétiques auxquels nous faisons face.

Le réseau Cler préconise ainsi de :

- Favoriser la montée en compétences de tous les acteurs pour avancer ensemble

Une formation réciproque des acteurs du patrimoine sur les enjeux énergétiques, et des acteurs de l’énergie sur les enjeux patrimoniaux et à la démarche paysagère est nécessaire pour s’assurer de la bonne appréhension du sujet par tous. Elle permettrait une montée en qualité des projets énergétiques en amont de l’instruction. Pour favoriser l’interconnaissance entre acteurs, ces formations pourraient mêler les deux publics, acteurs de l’énergie et acteurs du patrimoine et du paysage.

2 %, 5 %, 8 %…

Pour Gabriel Turquet de Beauregard, Architecte des bâtiments de France (ABF), chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Maine et Loire, il est urgent de « construire un vocabulaire commun ». « Les EnR restent une priorité pour les ABF, assure-t-il. Mais la difficulté que nous rencontrons trop souvent est que nous sommes impliqués tard dans le développement d’un projet. Il faudrait que tous les acteurs se concertent beaucoup plus tôt pour trouver l’équilibre entre développement des renouvelables et respect des paysages et du patrimoine. Cela, j’en suis sûr, favoriserait aussi une meilleure acceptation sociétale des projets ».

- Valoriser les projets réussis et leurs acteurs

Car les projets de qualité existent. L’étude cite par exemple le cas de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) où des panneaux photovoltaïques ont pu être installés sur le toit de l’église grâce à un travail de coopération avec l’Architecte des Bâtiments de France.

A Bouchemaine (Maine-et-Loire), en plein secteur Unesco, un parc photovoltaïque remplacera bientôt des cuves d’hydrocarbures du siècle dernier. Cette transition du pétrole au photovoltaïque a été permise par la collaboration entre acteurs du patrimoine et porteurs du projet, qui se sont rendus conjointement sur site afin d’étudier l’intégration paysagère du parc. La mise en valeur de tels retours d’expérience est donc importante pour faire évoluer les imaginaires et valoriser le rôle de chaque acteur.

- Augmenter les moyens humains et financiers

Les acteurs du patrimoine et du paysage, en particulier les Architectes des Bâtiments de France (ABF) et les Paysagistes conseils de l’État, ont besoin de temps pour s’impliquer dès l’amont d’un projet d’énergie renouvelable. Cette étape est nécessaire pour considérer les enjeux patrimoniaux et paysagers autour du choix du site d’implantation par exemple et éviter alors d’instruire un dossier pour lequel la plupart des décisions ont déjà été prises. Pour cela, il est nécessaire de renforcer à la fois les moyens humains du côté des services instructeurs et du côté des collectivités locales pour qu’elles puissent être en capacité d’accompagner des projets d’énergies renouvelables avec un prisme paysage et patrimoine.

- Modifier la gouvernance et les pratiques

Renforcer la cohérence entre les politiques publiques relatives au déploiement des énergies renouvelables, à la préservation du patrimoine et au paysage à l’échelle de l’État est indispensable. Le cadre national doit être clair afin de fluidifier l’ensemble de la chaîne d’intervention des acteurs, et permettre de vrais espaces de dialogues et de construction de solutions adaptées aux spécificités locales sur ce double enjeu.

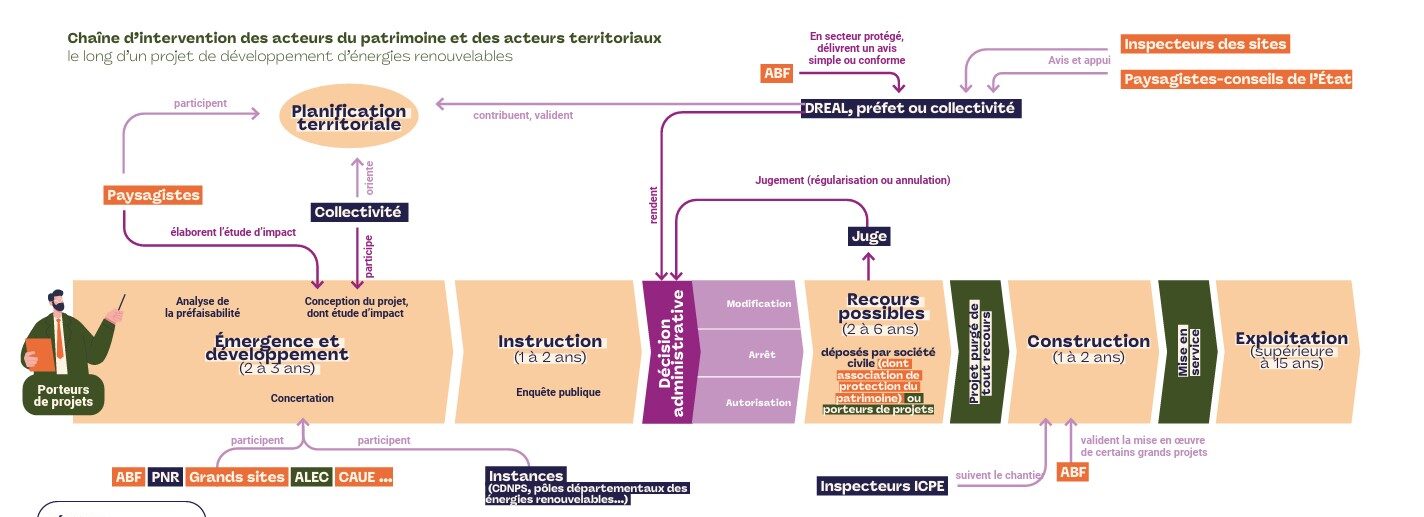

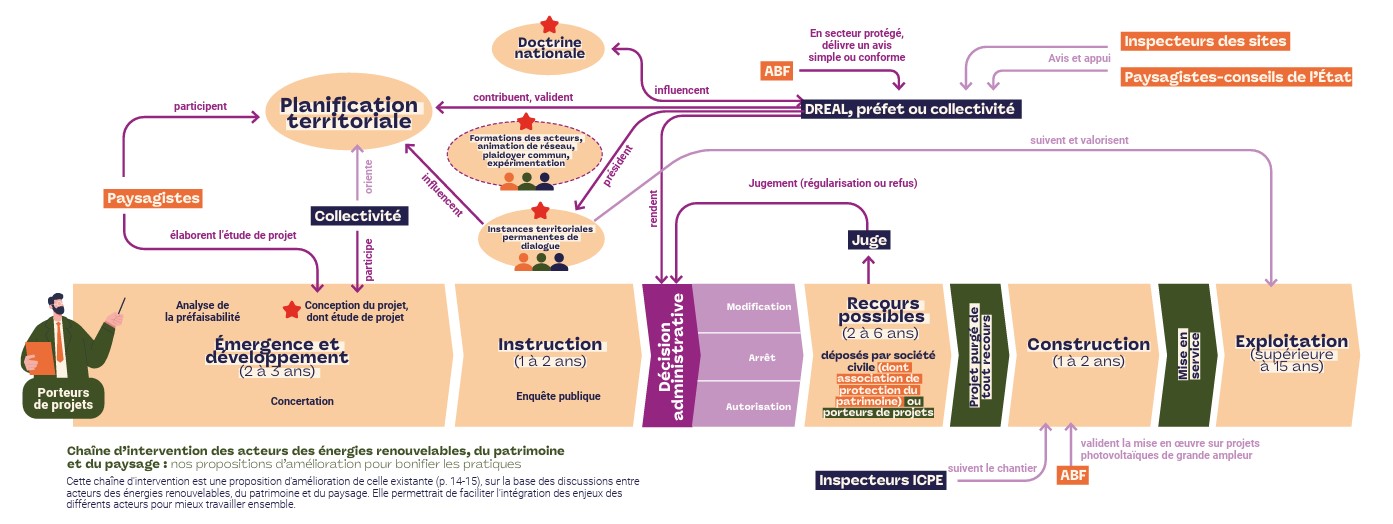

Proposition d’amélioration des processus selon le réseau Cler. On voit notamment sur les schémas la proposition d’introduire dans la boucle de concertation et de discussions la formation de tous les acteurs et la création d'”instances territoriales permanentes de dialogue” :

- Construire ensemble des propositions durables

Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, les acteurs de la transition énergétique, du patrimoine et du paysage souhaitent porter un plaidoyer commun pour des moyens humains et financiers supplémentaires, alors indispensables pour mener une transition désirable avec des paysages de qualité.

Zoom sur des projets réussis

L’étude du réseau a également tenu à présenter des cas d’intégration réussis afin de donner quelques exemples vertueux. C’est le cas par exemple de l’intégration des panneaux solaires en Provence-Alpes Côte d’Azur, où 20 % de la surface des toitures de bâtiments du territoire régional se trouvent en secteur protégé. « Si on écarte tous les sites protégés au titre du patrimoine ou du paysage pour développer les énergies renouvelables, cela semble difficile d’atteindre les objectifs de transition énergétique, il est préférable d’étudier les projets au cas par cas, car des solutions existent », indique la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), citée dans l’étude.

Tout d’abord, la DREAL et la Direction régionale de l’architecture et de la culture (DRAC) ont publié en 2024 un guide régional pour l’intégration des panneaux solaires, inspiré du guide national publié par les ministères de la Culture et de la Transition écologique. Depuis la rédaction du guide régional sur les panneaux solaires, le dialogue s’est intensifié entre les acteurs de l’énergie et du patrimoine : depuis un an, le service énergie-logement ainsi que l’inspection des sites de la DREAL, les ABF et la DRAC travaillent ensemble sur de grands projets d’installation d’énergies renouvelables. Une instance de dialogue a été créée et se réunit pour trouver des solutions lorsque les enjeux patrimoniaux empêchent l’émergence d’un projet. « C’est le service énergie logement de la DREAL qui coordonne et participe avec la DRAC à ce dialogue, d’une part parce qu’il n’est pas en charge de l’instruction des projets, et d’autre part parce que l’échelon régional est synonyme d’une compréhension plus large des enjeux régionaux et de moyens plus importants. Ainsi, il se positionne comme un acteur de confiance qui permet la réussite de l’intégration des projets d’énergies renouvelables », peut-on enfin lire dans l’étude.

Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.

En transmettant ce formulaire vous acceptez que pv magazine utilise vos données dans le but de publier votre commentaire.

Vos données personnelles seront uniquement divulguées ou transmises à des tierces parties dans une optique de filtre anti-spams ou si elles s’avèrent nécessaires à la maintenance technique du site web. Un transfert de vos données à des tierces parties pour toute autre raison ne pourra se faire que s’il est justifié par la législation relative à la protection des données, ou dans le cas où pv magazine y est légalement obligé.

Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet futur, auquel cas vos données personnelles seront immédiatement supprimées. Dans le cas contraire, vos données seront supprimées une fois que pv magazine aura traité votre requête ou lorsque le but du stockage des données est atteint.

Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, veuillez consulter notre Politique de Protection des Données.